この前の日曜日に地元の神社、八剣神社の ”綱打ち祭” がおこなわれました。

“綱打ち祭” というのは、御柱を引っ張るために使う綱を作るお祭りです。

私の地区は、八剣神社の三之柱を担当。

ワラを使って、すべて人力で綱を作ります。

その前日に妻が「何で、綱を作るのを ”打つ” っていうの ❓ 」

この辺を疑問に思う所は我が家の家風ですね :::ico80:::

そばを作ることを ”そばを打つ” と言いますが、同じような感じかな・・

いや、正確には ”綱を編む” だよな・・

まあ、いいでしょう :::ico88:::

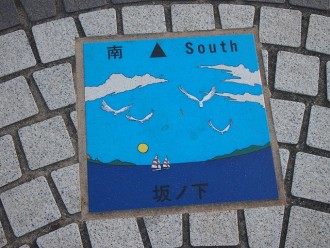

作業の前に神事があるのですが、祭壇の前に掲げられたこの旗 :::ico8:::

何でもその昔、諏訪のお殿様から拝領された由緒正しき旗だとか 💡

”三” と書かれているのは、多分、三之柱の意味でしょう・・・

まずは、このワラの山からワラを5、6本づつ抜き出し、端をそろえて、小分けしていきます。

主に地元の女性のみなさんが中心となって和気あいあいと作業が進みます。

出来上がったワラの小束をこれも地元の子供たちが、ワラを編む場所に運搬。

こういう地域ぐるみの作業は、地域の交流を深め、まとまりを作っていくのにはもってこいですね :::ico7:::

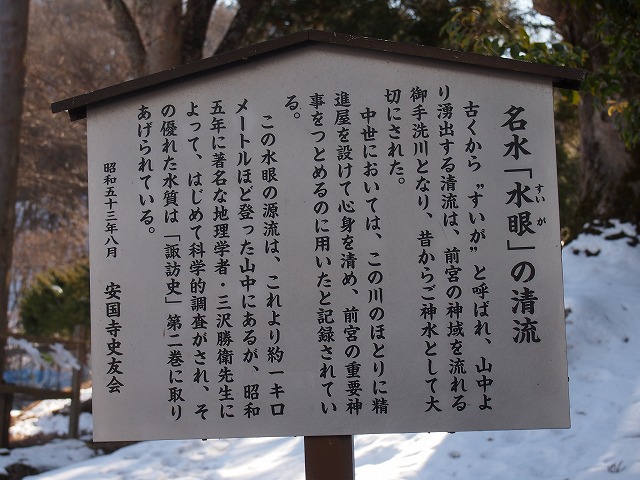

ワラを編んでいる所です。

中心から三角形状に三ヶ所に人が分かれ、ワラの小束を捻りながら継ぎ足していきます。

ある程度小束を継ぎ足して、細い綱ができた所で、それを掛け声と共に引っ張りながら隣に渡し、

三本の細い綱を一本に捻りまとめていくわけです。

私の斑が打った綱

この段階では、まとまりきれなかったワラが四方から飛びでています。

奥の方でも一本、打っていますよね。

実は全体で何本綱を打つか決まってはいたのですが、これを4ヶ所で分担し、1ヶ所あたり何本の綱を打つのかは、

はっきりと決まっていたわけではなかったんです。

そうすると作業の進行の早い斑は、結果的に他の斑よりたくさんの綱を打つことになるんです。

残り一本となった段階で・・

私は、奥の進み具合を見ながら「ちょっと早い。このままでは隣より早く終わる」と、みんなにひそひそ声をかけて、

スピ一ドを調整。

結局最後の一本はまったく別の斑が早く終わり、そこが打つことになったんですが、その後隣で打っていた人に話を聞くと・・

「こまっちゃんの所より遅くなるように、スピ一ドを調整していた」

ああ、年をとるとこのようにみんなで腹の探りあいをするようになって、いやですねえ :::ico32:::

打ち上がった綱から飛び出しているワラをハサミで切り落とした後です。

スッキリして綱らしくなりました :::ico5:::

最後に飾り台の上に巻いて、体裁を整えて完成 :::ico4:::

これを御柱本番の時まで、地元のお店などに飾らせていただきます。

しかし、疲れたわ :::ico161::: 小松 明