ゴ一ルデンウィ一クが終わってだいぶたちましたが、連休の前・・

妻は仕事、娘は部活、家族でどこかに出かける予定はなし。

家でゴロゴロしていてもなあ・・ 登山でも行くかなあ・・ 等々、考えていましたら、

思いついたことが 💡

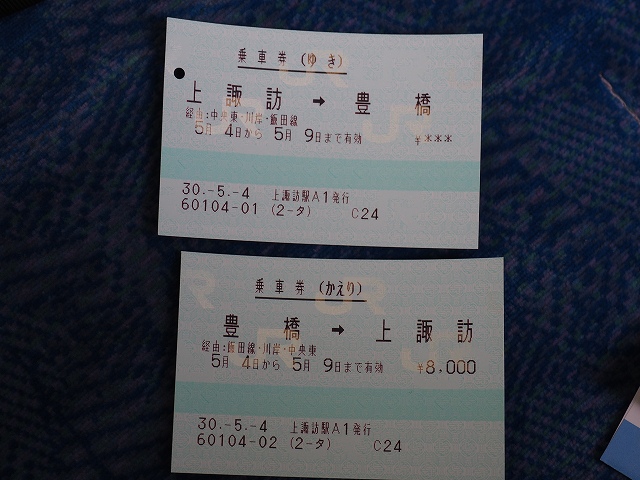

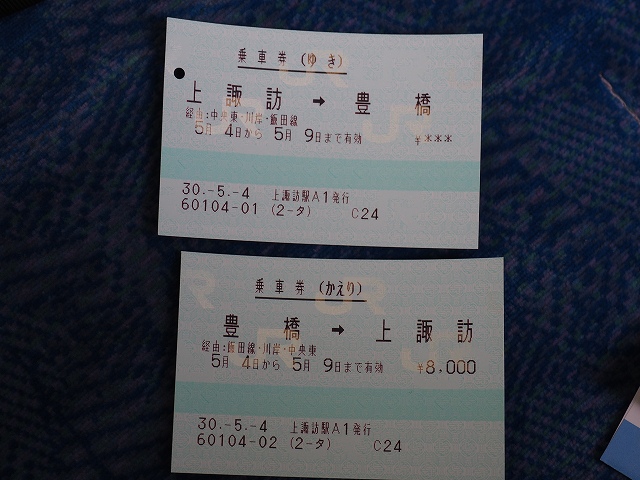

上諏訪駅始発で飯田線を経由し、豊橋まで行く普通列車が一日二本あるのです。

所要時間はおよそ7時間 :::ico17:::

これ、前から気になっていたのですが ”電車の旅を堪能しよう” これです ❗

妻と娘に話したら、ほぼ無言・・

好き好んで7時間、普通列車に乗りに行くというのですから、

”勝手にすれば” というところでしょう :::ico42:::

やってきました、上諏訪駅3番線ホ一ム :::ico54:::

ブル一のラインはJR東日本の電車、オレンジのラインは飯田線乗り入れのJR東海の電車です。

車内はこんな感じ。

普通列車にしては快適な座席。

3両編成でトイレは1か所。窓は開きません。

隣のホ一ムに新宿からの特急「あずさ」が到着して、この列車に乗り換えた方が結構いました。

それでも乗車率は半分くらいかな・・

上諏訪9時19分定刻発車。終点の豊橋到着は16時16分です。

列車は辰野から飯田線に入り、南アルプスを遠くに見ながらのんびりと進みます。

上諏訪駅で新宿発の特急列車から乗り換えてきた家族連れが、通路向かいに座りました。

若いご夫婦に、3歳くらい、1歳くらい、それに3ヶ月くらいの赤ちゃん。

連休を利用しておじいちゃん、おばあちゃんに会いに行くのかな・・と思っていたら、さにあらず 😯

なんと この家族連れ、結局終点豊橋まで乗りとおしたのです。

見たところ、お父さんが ”鉄っちゃん” のよう。

つまり、お父さんがこの電車に乗りたくて、これを ”家族旅行” にしてしまったのですね。

子供たちは、まだ小さいので、”電車に乗りたい” とついてくるでしょうが、すごいのは奥様。

ずっと静かに子供たちの世話をしながら座っていらっしゃいましたが、たいしたもんだなあ・・

途中で一番の ”都会” 飯田までは3時間。

そこから天竜峡に到着。

おっ ちょうど「天竜舟下り」の舟が通過していきました :::ico7:::

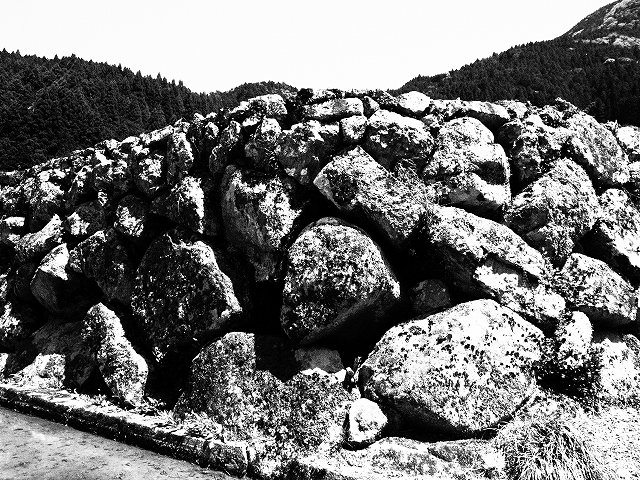

天竜峡を通過したあたりから ”秘境エリア” に入ります。

テレビで ”秘境の旅” として紹介されたので、何気に飯田線、人気があるのです :::ico24:::

ここは「小和田駅」といって、駅前に道も人家もない ”秘境中の秘境駅” として紹介された駅です。

山深いなあ

しかし飯田線は私が子供のころから全線電化されているのですが、

こんな厳しい地形の場所をよく電化したなあ・・

だいたいこんな感じの無人駅がほとんどです。

運転手さんと車掌さんは途中で何回か交代しているのですが、車掌さんはまず全員若い方。

それもそのはず、飯田線の車掌さんは ”激務” なんですよ :::ico45:::

まず飯田線は駅間距離が短いので、「次は○○」と言っている内に到着します。

そして到着してからが大変。

ほとんどの駅が無人駅なので、駅に到着したらその駅の改札出口付近にダッシュ :::ico113:::

降りたお客さんの切符を回収。

それだけならまだしも、都会から来たお客さんの中には ”降りた駅で精算しよう” といったように

都会の駅と同じ感覚で乗られている方もいるので、切符を回収しつつ ”精算業務” をこなします。

ある駅では、なかなか発車しないなと思ってホ一ムを見たら、どうやら「スイカ」で乗ってこられた

お客さんがいて、飯田線内ではスイカが使えないことを説明するのに一苦労。

それでまたダッシュして電車に戻る・・ この繰り返し。

これは激務ですわ :::ico68:::

お茶畑でしょうか 豊橋が近づいてきました。

実は豊橋に到着してそれで終わりではないのです。

豊橋に到着後、東京の友人と合流。

そして翌日の夕方・・

豊橋発上諏訪行という普通列車で、そのまんま同じ経路で引き返す予定でいたのです :::ico75:::

ちなみに帰りは所要時間6時間。

この7時間の旅を敢行している方は結構いると見ましたが、往復13時間となると・・

諏訪市内でこれをやった人は他にいるかなあ :::ico80:::

豊橋に定刻到着。

7時間・・ 思ったほど大変ではありませんでした。

何かの本で、「時間の経過は一定ではない」と書いてあったのを思い出しました。

つまり好きなことをしている時は短い、いやなこと、つらいことをしている時は長い、というように

”1秒の長さ” が状況で変わるという話です。

いやあ まさにまさに ですね :::ico55::: 小松 明